太陽光パネルの寿命は一般的に25〜30年とされていますが、適切なメンテナンスや環境対策を行うことで、さらに長期間の使用が可能です。

本記事では、そんな太陽光パネルの寿命や経年劣化による発電効率の変化、寿命を延ばすためのポイントなどを詳しく解説します。

設置や維持に役立つ知識をお届けし、長く快適に使用するための参考となる内容ですのでぜひご覧ください。

また、以下の記事では広島市で太陽光発電を導入する際のおすすめ会社を紹介していますので、気になる方は参考にしてみるといいでしょう。

太陽光パネルの寿命は?

太陽光パネルの一般的な寿命は約25〜30年とされています。ただし、これは完全に使用できなくなる期間ではなく、メーカーが保証する発電効率を維持できる期間を指します。パネルの寿命は、主に設置環境やメンテナンス状況によって大きく変化するので、断定した期間は示されていません。

以下の経年劣化を表したグラフをご覧ください。

上記のグラフを見て分かる通り、設置から20年ほど経つと、著しく劣化していることが分かるでしょう。

特に日本の気候では、台風や積雪、塩害などの影響を受けやすく、これらの環境要因が寿命に影響を与えます。また、パネル本体以外にも、パワーコンディショナーは10〜15年程度で交換が必要になることもあるでしょう。

定期的なメンテナンスと適切な管理を行うことで、30年以上使用できるケースもあります。パネルの初期性能を長く保つためには、設置時の工事品質も重要な要素です。

太陽光パネルの経年劣化による発電効率の変化

太陽光パネルの発電効率は、経年とともに低下傾向を示します。年間の効率低下は0.5〜1%程度となり、設置から20年を経過すると初期の発電効率から10〜20%程度の低下が予測されるでしょう。

使用環境やメンテナンス状況により劣化率に違いが生じます。日常的な清掃や定期点検の不足は、劣化のスピードを早めることにつながるので注意が必要です。

さらに、強い紫外線への曝露や雨風による物理的なダメージも、劣化を促進する要因です。メーカーによる保証では、25年後の発電効率が初期の80%以上を維持することを保証対象としています。適切な管理により、この保証値以上の性能維持が見込めるでしょう。

太陽光パネルが劣化する原因は?

ここからは、太陽光パネルが劣化する原因を解説します。

以下で詳しく解説します。

環境要因による劣化

太陽光パネルは、屋外に設置されることから気象条件の影響を直接受けます。特に紫外線による表面材料の劣化は、発電効率の低下につながる重要な要因です。なぜなら、継続的な紫外線への曝露により、パネル表面の保護材が徐々に劣化し、光の透過率が低下してしまうからです。

また、気温の上昇は発電効率を下げる原因となり、パネル温度が25度を超えると1度あたり0.4%程度の効率低下が生じます。特に夏季の高温時には、パネル表面温度が60度以上に達することもあります。

塩害地域では、潮風に含まれる塩分がパネル表面に付着することで発電効率が低下してしまうことも劣化の原因です。

さらに、酸性雨による化学的な劣化や、積雪による負荷も効率低下の要因となります。

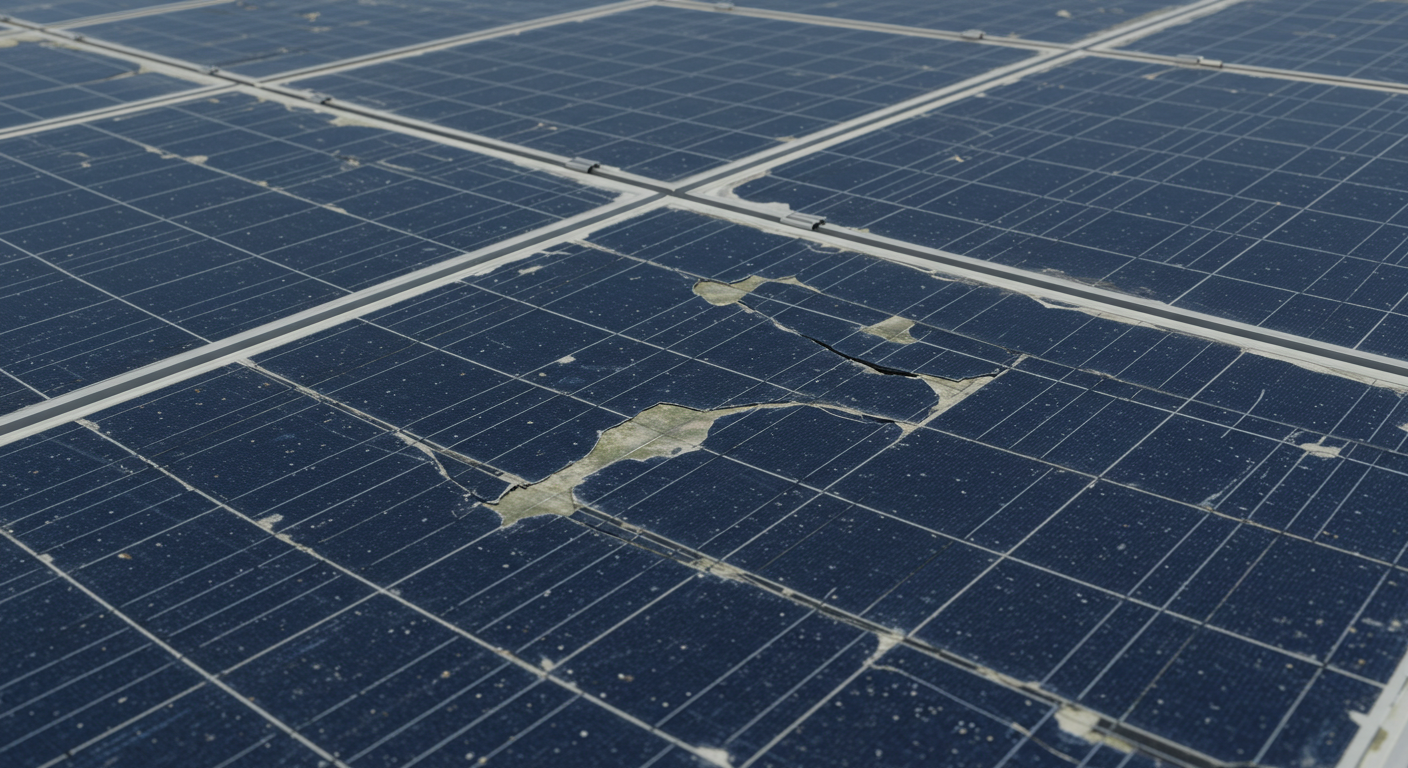

物理的なダメージ

太陽光パネルへの物理的なダメージは、突発的な事象によって引き起こされることが多くあります。台風や強風による衝撃、雹の直撃、落雷などの自然災害は、パネルのガラス面にひび割れや破損をもたらすので注意が必要です。このような損傷は、パネル内部への水の侵入を引き起こし、発電機能の著しい低下につながるでしょう。

定期的なメンテナンスの不足も物理的な劣化を加速させます。なぜなら、鳥の糞や落ち葉、花粉などの堆積物は、日照を遮るだけでなく、局所的な温度上昇を引き起こしてしまうからです。これにより、ホットスポットと呼ばれる現象が発生し、セルの破損につながる可能性があるでしょう。

また、設置工事の不備による架台の歪みや緩みは、パネルに予期せぬ応力を与え、長期的な損傷の原因のひとつです。

電気的な劣化

太陽光パネルの電気的な劣化は、主にセル内部の微細な変化から始まります。長期間の使用により、太陽電池セル内に微小な亀裂が発生し、電気抵抗の増加を引き起こすからです。したがって、発電効率の低下につながってしまいます。

また、配線部分の接続不良や腐食も重要な劣化要因となります。特に、パネルとパネルを接続するケーブルの劣化や、端子部分の緩みは、システム全体の発電効率に大きく影響を与えるでしょう。バイパスダイオードの故障も、パネルの一部が影になった際の発電効率を著しく低下させる原因となります。

さらに、パワーコンディショナーなどの周辺機器の経年劣化も見逃せません。これらの機器は10年程度で交換が推奨されており、定期的なメンテナンスが重要です。

太陽光パネルの寿命を伸ばすポイント

太陽光パネルは劣化してしまうことが懸念点ですが、寿命を伸ばすポイントさえ知っておけば、長く利用し続けることができます。ここからは、そんな太陽光パネルの寿命を伸ばすポイントを紹介します。

以下で詳しく解説します。

定期的なメンテナンス

太陽光パネルの性能を長期的に維持するには、計画的なメンテナンスが重要です。基本的な点検として、月1回程度のパネル表面の目視確認を行います。この際、ひび割れや変色、汚れの付着などの異常がないかを確認することがポイントです。

清掃については、季節に応じて3〜4ヶ月に1回程度の実施が推奨されます。特に花粉の季節や落ち葉の時期は、パネル表面への堆積物が増加するため、より頻繁な清掃が必要です。

また、年1回は専門業者による点検を行うことで、素人では発見が難しい不具合も早期に見つけることができます。パワーコンディショナーなどの周辺機器についても、定期的な動作確認を実施することが大切です。

環境対策への徹底

設置環境に応じた適切な対策を講じることで、パネルの寿命を延ばすことができます。沿岸部では塩害対策としては、耐塩害仕様のパネルを選択し、定期的な洗浄を行います。また、強風地域では、架台の強度を高めることで物理的な負荷を軽減できるでしょう。

積雪地域では、適切な角度での設置や、雪止め金具の取り付けが効果的です。特に豪雪地帯では、パネルの耐荷重を考慮した設計が不可欠となります。

日照条件の悪い場所では、周辺の樹木の剪定を定期的に行い、影の影響を最小限に抑えることが重要です。

早期発見・早期対応

太陽光パネルの異常を早期に発見し、適切な対応を取ることは、寿命延長の重要なポイントとなります。発電量の急激な低下や、モニタリングシステムの警告表示は、不具合の兆候として注意が必要です。

異常が見つかった場合は、速やかに専門業者への相談を行ってください。パネルの破損や電気的な不具合は、放置することで被害が拡大する可能性があります。

特に雨漏りの原因となるガラス面の損傷や、発火の危険性がある電気的な不具合は、即座に対応することが重要です。定期点検で発見された軽微な不具合でも、早めの補修を心がけることで、大規模な修理や交換を防ぐことができます。

パネルの交換時期の見極め方と判断基準

太陽光パネルの交換時期は、発電効率の低下、物理的な損傷、経年変化の3つの側面から判断します。初期の発電効率から20%以上の低下が確認された場合は、交換の検討が必要です。

発電量の推移は月次のモニタリングデータで確認できます。気象条件による変動を考慮しても、年々の発電量が減少傾向を示す場合は、専門家による詳細な点検を実施することが望ましい状態です。

外観上の状態も重要な判断材料となります。パネル表面のひび割れ、セルの変色、フレームの歪みなどが確認された場合は、早急な対応が求められます。特に水漏れの危険性がある損傷は、安全面からも迅速な交換判断が必要です。

また、設置からの経過年数も考慮すべき要素です。一般的なパネルの寿命は20〜25年、パワーコンディショナーは10〜15年程度とされています。

メーカー保証の終了時期も、交換を検討する適切なタイミングとなります。

広島県で太陽光パネルの設置を検討している方は『ブライトシステム』がおすすめ

| 項目 | 詳細 |

| 会社名 | 株式会社ブライトシステム |

| 所在地 | 広島県広島市安佐南区伴東5丁目8-27-2 |

| 設立年月 | 1997年10月 |

| 公式サイト | https://www.brightsystem.jp/ |

株式会社ブライトシステムは、中国地方の広島・山口・島根・岡山を中心に、太陽光発電、蓄電池、オール電化製品の施工を手掛ける専門企業です。家庭の屋根に設置した太陽光モジュールを活用し、直流電力を発電、家庭内での使用や余剰電力の売却を通じて光熱費を大幅に削減できます。

また、蓄電池システムとの連携により、災害時の備えとしても安心です。さらに、光熱費削減を実現するオール電化住宅の提案や、家族の快適な住空間を追求するリフォームサービスも展開しています。

豊富な施工実績を活かし、地域密着型の信頼性高いサービスを提供する企業です。

以下の記事では株式会社ブライトシステムの特徴、口コミや施工事例を紹介していますので、気になる方はぜひ一度お読みになってみてください。

まとめ

本記事では、太陽光パネルの寿命について解説しました。太陽光パネルの寿命は一般的に25〜30年とされますが、適切なメンテナンスや管理を行うことで、より長期間の使用が可能です。

発電効率の低下は経年劣化の一因ですが、定期的な清掃や点検、設置環境への配慮により、性能を維持できます。また、発電量の低下や物理的な損傷が見られた場合は、専門家による診断や早期交換が重要です。

太陽光パネルの長期利用を目指し、環境に配慮した発電を持続させましょう。